今回は、心温まるご夫婦のお話しをしましょう。

患者さんは91歳の男性です。以前脳梗塞を患いましたが、なんとかシルバーカーで移動も出来ていたようで、長男夫婦と認知症の妻と同居をしていました。

今年になり、お家で転倒してから、トイレも難しくなりオムツで対応していたようです。

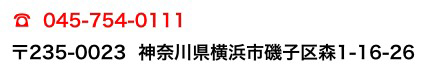

(写真はイメージです)

ある日、下血の精査で急性期病院に搬送され、胃内毛細血管の拡張と診断され止血されましたが、その後食欲が低下しました。

当院に転院してからも、色々な食形態を試しましたが、今一つ活気もなく食事量が増えませんでした。しかたなく勢いをつける意味で一時的と思い点滴もしましたが、なにも変わりませんでした。

それでも奥さんのお見舞いがある時だけは、とても嬉しそうで、奥さんが帰った後も名前をずっと繰り返していたのです。

そこで、息子さんご夫婦をお呼びして今後の事についてお話し合いをしました。

「少なくとも今は食べれなくなる原因としての病気はなく、本人の食べたいと思う意欲というか気持ちの問題。

今後このまま入院を続けてもそれが改善することは望めないでしょう。

もう91歳でもあり、やはり大好きな奥様と一緒に生活することが本人にとって一番の幸せではないでしょうか。

自宅に退院しても、本人が食べたくないと言うのなら、それは生物としての最期を迎える段階に来ているのだと思います。

ですからご自宅に戻って、本人の食べたい物を食べれる分だけ食べてもらって、あとはなるにまかせましょう。」と。

ご家族もそれを了解して、点滴もやめてお家に帰ることになりました。

「あと何日で退院ですよ」とお話しした時の、本人の嬉しそうな顔が今でも目に浮かびます。

その後、自宅に戻った患者さんを、私が引き続き訪問診療させていただきました。

帰った後は、「お腹がすいた」「なにか食べたい」という発言が飛び出し、ご家族も喜んで色々と食事を用意したようです。

そしてなにより、あの大好きな奥さんと同じ部屋でベッドを並べて生活できたのです。

訪問診療に伺うとベッドに横たわってはいましたが、入院中とは違い明るい嬉しそうな表情で迎えて下さいました。

そんな日々がしばらく続きましたが、微熱をきっかけに徐々に食べなくなり、そのうちほとんど何も口にしなくなっていきました。

でも全く辛そうな表情もなく飢餓や口渇で苦しむ様子もなく過ごしました。

ある晩に私に連絡が入って自宅に伺うと、穏やかな眠っているような顔で最期を迎えていらっしゃいました。

あの大好きだった奥さんは、認知症があるためか別の部屋に移され布団で寝ていらっしゃって、状況を理解してはいないようでした。

でも、最期まで介護をした息子さんご夫婦は、

「本当に穏やかで、静かな最期でした。こういう風に自宅で看取ることが出来て本当に良かったです。こういう最期なら幸せだなと。先生に薦めていただいて良かったです。」

とおっしゃっていました。

認知症の奥さんが、退院してきた夫をどのように迎え、応対し、どんな会話がなされたかは、私には分かりませんが、少なくとも患者さん自身は、奥さんの傍に戻れて本当に嬉しかったのだろうと思います。

そして退院の提案を受け入れ、ご夫婦二人を介護してくださった息子さん夫婦が居たからこそ叶った願いなのだという事を、改めて実感しました。

国は在宅医療を進めていこうとしていますが、受け入れる家族が居ない、独居や老々介護の家庭ではなかなか実現が不可能であろうと、日々思うこの頃です。

関東病院 病院長 訪問診療医 梅川 淳一